Storia del ritratto

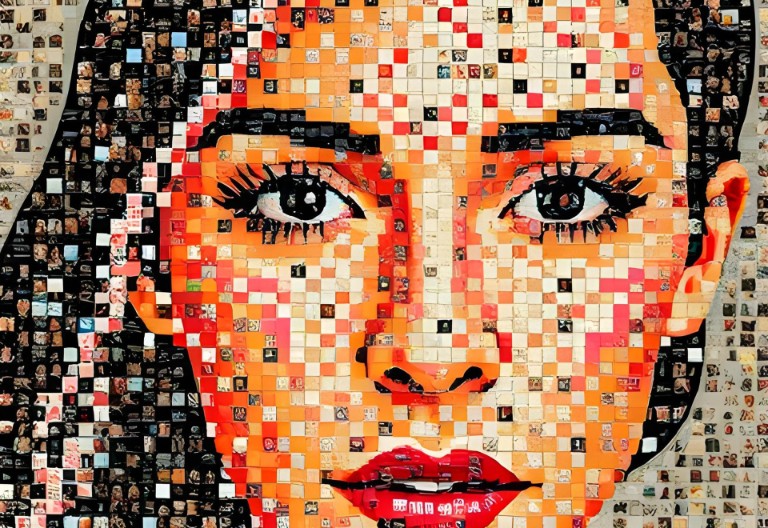

Dal Rinascimento ai selfie e all’AI, il ritratto è più di un volto: una lente sulle trasformazioni della società.

L’ultimo capitolo della storia del volto lo ha scritto il 20 gennaio Donald Trump, quando ha diffuso la foto ufficiale per l’Inauguration day, la cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti d’America. Un ritratto molto diverso da quello del 2016, preparato per l’avvio del suo primo mandato, e anomalo rispetto a quelli, ufficiali, distribuiti in genere da capi di Stato. Con un’inquadratura irrituale, uno sguardo un po’ minaccioso, Trump ha voluto dare al suo ritorno un significato di rivincita e sembra dire con gli occhi: eccomi, sono tornato e sono pronto a dare battaglia.

Un ritratto inedito, certo, ma anche antico: il volto nella pittura, nella scultura e nella fotografia, è un'invenzione non dettata tanto dal bisogno di somiglianza, obiettivo tra gli altri e spesso ignorato dagli autori, quanto piuttosto dalla volontà e necessità di rappresentare, comunicare, attribuire un senso. Il volto, fin dall’inizio della sua riproduzione, può essere interpretato come costruzione culturale, come problema estetico fino a diventare se necessario non-ritratto, come intendimento di dare significato al soggetto più che di riprodurlo fedelmente. Lo racconta Riccardo Falcinelli in Visus, edito da Einaudi, terzo di una trilogia che comprende Cromorama e Figure, tracciando la storia del volto raffigurato su pietra, tela, marmo, lastra fotografica, rullino, dispositivo digitale, dall’antichità più remota a oggi.

Nel corso del libro la parola “volto” compare 410 volte, mentre “faccia” la si ritrova in 320 occasioni. I due termini, pur utilizzati come sinonimi, hanno radici diverse che li differenziano nel significato. Volto, sottolinea Falcinelli, ha un’origine incerta, che potrebbe rimandare al latino voltus, al lato visibile di qualcosa, a ciò che si mostra, ma anche avere la stessa radice di volo e voluptas, e sarebbe cioè l’immagine del volere e del desiderio, o ancora c’è chi rintraccia una parentela con il gotico vultus, che fa riferimento all’azione di splendere. Faccia invece ha una storia meno complicata e viene dal verbo facio che vuol dire fare, ma anche comporre, rappresentare, fingere, creare o immaginare. In queste etimologie c’è comunque tutto ciò che è rintracciabile in un ritratto. O meglio, quasi tutto perché nel libro compare più volte anche il termine viso, che proviene dal latino visum, participio passato del verbo video

la cosa vista, l’immagine o anche l’apparizione. Dallo stesso verbo deriva poi visus, che però non c’entra con il volto bensì con la capacità di vedere. Termini e sfumature che definiscono tutte insieme il percorso del libro che, per indicazione dell’autore, non va considerato né un manuale di “facciologia” né una storia del ritratto, bensì come «il racconto di come la faccia sia stata, fin dai tempi più antichi, una fucina di idee, riflessioni ed elaborazioni visive». Risalta comunque nell’analisi di Falcinelli il richiamo a uno storico dell’arte da lui amato e citato: Arnold Hauser, che nel 1951 pubblicò La Storia sociale dell’arte, portata in Italia da Einaudi nel 1955. E l’invenzione del volto è narrata in Visus con una grande attenzione agli aspetti sociologici e politici, di potere e aspirazione. I ritratti assumono in questo modo significati che vanno ben oltre la semplice raffigurazione. Così quando a Roma per le classi più alte diventa importante definire la discendenza, si diffonde la consuetudine di esporre nell’abitazione maschere di cera con le facce esatte dei propri avi. E l’accurata fisionomia dei volti rende il marmo scolpito un’autentica biografia del soggetto. Nel Cinquecento la borghesia ha bisogno di sottolineare l’ascesa sociale, di descrivere come il proprio status sia determinato non da sangue e stirpe bensì da talento, competenza, coscienza di sé. I ritratti dei borghesi, siano commercianti o sarti, sono di conseguenza diversi da quelli dei nobili perché, per volere del committente, devono attestare acume e intelligenza, introspezione psicologica e una reputazione non proveniente dal lignaggio: nei ritratti dei nobili contano invece nome e ruolo, non ha perciò importanza che negli occhi si possano rintracciare profondità e una particolare intelligenza. Nei volti dei borghesi si comunica il prestigio, in quelli dei nobili il privilegio.

Molto più tardi, invece, quando ormai è già ampiamente diffusa la fotografia, la fisiognomica definisce la normalità e diventa esercizio di potere decidere canoni secondo i quali l’estetica indica chi naturalmente è escluso o criminale. Infine, con gli smartphone l’autoritratto diventa di massa: per secoli prerogativa esclusiva degli artisti, reso accessibile dalla fotografia, assume le dimensioni di fenomeno sociale con i dispositivi e internet, che ne consentono la condivisione e la diffusione più ampia.

E in questa lunga strada quale può essere il legame fra Pericle, Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, Gian Lorenzo Bernini, Franz Hanfstaengl e Hoan Ton-That? Aver contribuito a perfezionare la facciologia, adeguando strumenti e obiettivi. Pericle in quanto artefice del massimo splendore di Atene. Il suo volto scolpito rappresenta il senso delle sculture classiche greche: la somiglianza non ha importanza, lo scopo è riprodurre Pericle con i lineamenti dell’eroe, del cittadino ideale, non uguale al soggetto, la sua bellezza è morale. Con Augusto nasce il concetto di celebrità. La sua idea politica è instaurare un unico ordine valido in tutto l’impero. Perciò è necessaria un’immagine globale. I suoi artisti inventano dunque il ritratto ufficiale che tiene conto del pubblico che lo guarderà. La sua faccia dev’essere riconoscibile da tutti e sempre. Nulla è lasciato al caso: perfino le ciocche dei capelli seguono un disegno concordato. La sua immagine diventa un brand. Nei secoli sarà

un modello ricorrente: da Martin Lutero a Elisabetta I, da Mussolini a Mao, l’icona del volto si moltiplica a uso delle masse sempre uguale, perfino nell’età. Con un effetto Dorian Gray rovesciato: invecchia il soggetto e non la sua immagine.

Bernini configura invece l’arte di “barare” nel ritratto scolpito per risolvere i problemi della somiglianza. «Per ben imitare il naturale bisogna fare qualcosa che naturale non è», conclude l’artista e architetto barocco, che negli occhi di Paolo “crea” un riflesso nell’iride con un buco a forma di c rovesciata. Qui il riflesso è un gioco di luci e ombre determinati dal rilievo, ma nella pittura, con una finestrella bianca negli occhi, è un “trucco” per dare vita allo sguardo, per renderlo più intenso e pesante, utilizzato fin dai ritratti provenienti da Pompei.«Quel luccichio fa capolino quando una civiltà persegue un’idea psicologica nella rappresentazione dei volti».

E in fondo all’arte di barare ricorre anche Franz Hanfstaengl. Nel 1855 all’Esposizione universale di Parigi viene presentata la sua invenzione: il fotoritocco. La fotografia documenta la realtà per quel che è, ma la possibilità di modificarla la rende ancora più attraente. Lui, pittore e litografo, capisce che nessun ritratto, con destinazione ufficiale o del tutto privata, deve per forza rappresentare solo il vero. Così aggiusta occhi, pelle, nasi. La finzione corregge la realtà, a meno che non sia rifiutata proprio per esporre difetti che danno significato: rughe e borse sotto gli occhi possono idealizzare il soggetto sottolineandone autorità o saggezza.

E Hoan Ton-That? Con l’imprenditore-programmatore di origini vietnamite e australiane arrivato junior in America si entra nel mondo delle tecnologie digitali. Che rispetto ai volti svolgono funzioni molto diverse fra loro: possono essere usate per crearli, modificarli, o riconoscerli. Ton-That può essere annoverato fra i protagonisti dell’invenzione del ritratto perché è uno dei principali player mondiali del riconoscimento facciale, utilizzato in applicazioni di sicurezza e sorveglianza. E qui bisogna lasciare per un attimo Visus. La sua storia è stata raccontata dalla giornalista del New York Times Kashmir Hill in La tua faccia ci appartiene (pubblicato in Italia da Orville Press). Ton-That è stato uno dei più abili e veloci a capire, e a realizzare in termini di prodotto, che l’intelligenza artificiale, con l’accesso a immensi database di fotografie e video, può individuare soggetti attraverso algoritmi indirizzati a questo scopo, selezionando volti catturati anche in situazioni inadatte al loro riconoscimento e collegandoli alla identità e impronte digitali. Dopo svariate incursioni in molteplici spazi della programmazione, fonda nel 2017 con Richard Schwartz Clearview AI, proprietaria oggi di uno dei software più apprezzati e acquistati da polizie e agenzie governative di sicurezza statunitensi. Sul sito l’azienda indica di avere a disposizione il database più grande del mondo con oltre 50 miliardi di immagini. Gran parte delle quali raccolte attraverso l’accesso ai social network. Spesso però, secondo le indagini di diverse Autorità che tutelano la privacy (e che hanno in più occasioni, pure in Italia, sanzionato Clearview AI) senza il consenso esplicito delle persone ritratte. Dal libro,

un’inchiesta che intreccia dati, fatti e riflessioni, emerge che il riconoscimento facciale a scopi di sorveglianza rappresenta la frontiera mondiale oggi più esplorata della facciologia: Clearview AI è forse fra le più rapide e discusse società attive in questo settore, ma tutti i giganti sono all’opera: dalle americane Microsoft, Amazon, Ibm e Google alla giapponese Nec e alla cinese Face++. Nella face detection il volto è catturato, confrontato, archiviato, riprodotto e indagato. Ma, come molti dati sensibili e di comportamento, finisce per non appartenerci più.

Categoria: Cultura

Titolo: Storia del ritratto

Autore: Sergio Bocconi